きらら歯科の歯周病(歯肉炎)治療

歯周病は、歯を支えている歯周組織(歯槽骨、歯根膜、セメント質)に慢性の炎症が起こり、歯を支えている組織が破壊されていく病気です。歯周病は初期の段階では自覚症状がないことも多く、気づいた時には進行しているケースも少なくありません。歯磨きの際に「出血した」、体調が悪い時に「歯茎が腫れた」などの症状があった場合には早めの受診をおすすめします。

歯周病とはどのような病気なのか

歯周病とは、歯ぐき(歯肉)や歯を支える骨(歯槽骨)など、歯の周囲の組織が慢性的な炎症により破壊される病気です。成人の約8割が何らかの形でかかっているとされる身近な病気であり、初期段階ではほとんど自覚症状がありませんが、進行すると歯がぐらつき、最終的には歯が抜け落ちる可能性もあります。

歯周病の進行段階

- 歯肉炎(初期)

- 歯ぐきの腫れや出血が見られるが、歯を支える骨の破壊はまだ起こっていない状態。

- 適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングで改善可能。

- 歯周炎(中等度~重度)

- 炎症が歯槽骨にまで広がり、歯を支える骨や歯ぐきが徐々に失われる。

- 歯ぐきが下がって歯が長く見えたり、歯の揺れ、口臭などの症状が現れる。

- 治療が遅れると歯を失うことがある。

主な原因

- 歯垢(プラーク)と歯石

歯垢に含まれる細菌が歯周病を引き起こし、歯垢が固まって歯石になると、さらに細菌が増殖します。

歯周病の症状

- 歯ぐきの腫れや出血

- 歯ぐきから膿が出る

- 歯のぐらつき

- 口臭が強くなる

- 噛むときの痛みや違和感

歯周病の治療の目的

歯周病の治療の目的は、歯周病の原因となる歯垢(プラーク)や歯石を除去し、歯周ポケット内の細菌を減らし、歯周組織の破壊を食い止めることです。そして、失われた歯周組織を再生させ、歯を長く健康に保つことを目指します。

- 歯肉の炎症を抑える(腫れや出血の改善)

- 歯周ポケットを減少させる(細菌の繁殖を防ぐ)

- 歯を支える骨の破壊を防ぐ・再生を促す

- 口臭の改善(歯周病菌の減少)

- 噛む機能を維持・回復する(食事や会話の快適さ)

- 全身の健康維持(糖尿病や心疾患との関連予防)

歯周病治療の流れ

歯周病治療(歯のクリーニング)は以下の流れで行っていきます。歯周病検査を行わないとスケーリングは行うことが出来ません。きらら歯科ではプラスチック製の痛みの出にくい検査機器を使用しています。

- 歯周病検査1回目

- スケーリング

- 歯周病検査2回目

ポケットが4ミリ以上あるいは歯肉縁下に縁下歯石がある場合は④へ

治癒した場合には終了あるいは⑥P重防へ - SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

口腔内を6ブロックに分けて1度に1ブロック~2ブロックずつSRPを行います。 - 歯周病検査3回目

- メインテナンス

歯周病安定期治療(SPT)ポケット4ミリ以上ある場合

歯周病重症化予防治療(P重防)ポケット4ミリないが一部歯肉に炎症がある場合

きらら歯科の歯周病治療

使用機器

クリーニングに使用するそれぞれのブラシ・カップは1回使用ごとに使い捨てています。最先端のprophy器具を使用することで「痛みの少ないクリーニング」や「短時間できれいに!」が実現できています。

プロフィーブラシ

プロフィーブラシは、歯の表面や歯ぐきの周囲を清掃するための歯ブラシの一種です。通常、通常の歯ブラシよりも小さくて柔らかい毛先を持ち、特に歯周ポケットや歯と歯の間など、通常の歯ブラシではアクセスしづらい箇所を効果的に清掃するのに使われます。歯周病の予防や管理に役立ちます。

プロフィーカップ

プロフィーカップは、歯科医療で使用される歯磨きの際に使われる道具の一つです。通常、歯科医院や歯科衛生士が使用します。プロフィーカップは、回転式の歯磨き器具に取り付けられ、歯の表面を磨いたり、歯の表面に歯石を除去したりする際に使用されます。柔らかい素材で作られており、歯の表面を傷つけないで効果的に清掃することができます。

アイプロフィー

アイプロフィーは術者が効率的に施術できるので、患者様の口腔内への負担が少なく短時間で快適に処置を受けられます。低速で振動や音が小さく、歯や歯ぐきにやさしいので、不快感や痛みもほとんどありません。また、歯の表面の汚れや着色を丁寧に除去し、施術後は歯がツルツルして爽快感が得られる最新の装置です。

i prophyはヘッド部分がとても小さく、従来の器具では届き辛かったお口の奥のせまい所でも簡単に届き、患者さんも大きく口を開けたり、唇を引っ張られたりしないので、快適にクリーニング処置が受けられます。

なるべく抜かないよう努力します

きらら歯科では、歯周病治療においても可能な限り歯を残す方針で診療を行っています。歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯がぐらついて抜けてしまうことがあります。しかし、適切な治療を行うことで、たとえ重度の歯周病であっても歯を残せる可能性は十分にあります。

まず、基本的な治療として、歯や歯根に付着した歯石やプラークを徹底的に除去することが重要です。歯周ポケットが深くなると、通常のブラッシングでは届かない部分に細菌が繁殖し、炎症が進行してしまうため、スケーリングやルートプレーニングといった専門的なクリーニングを行い、細菌の温床を取り除きます。

ルートプレーニングとは、歯周ポケット内の歯根面に付着した歯石や細菌の毒素を取り除き、滑らかにする治療です。滑らかにすることで歯石が付きづらくなります。スケーリングと併用され、歯周病の進行を抑え、回復させることを目的とします。

また、歯ぐきの炎症を抑えるために、必要に応じて歯周外科治療を行うこともあります。歯周組織を再生させる治療法として、エムドゲインやリグロスといった再生療法を用いることもあり、溶けてしまった骨の回復を促します。

さらに、歯周病は治療だけでなく、その後のメンテナンスが非常に重要です。歯周病が進行しやすい方には、定期的なメンテナンスで再発を防ぐようサポートします。きらら歯科では、患者さんの大切な歯を一本でも多く残すことを目指し、最新の治療技術と経験豊富な歯科医師による適切な診断・治療を提供しています。

歯周病の初期症状

初期の症状として「口臭が強くなる」「歯磨きの際に出血する」などがあります。通常そのような症状があっても、「昨日匂いの強いものを食べたからかな?」「歯を強く磨きすぎたかな?」などと見過ごされがちですが、とても大切な初期症状と言えます。

歯周病は、あまり痛みが出ないまま進行し、歯がぐらぐらするなどの症状が出た時にはすでに手遅れ(歯を支える骨が溶けてしまっている)になっている場合が多く、歯がぐらぐらしだす前に受診するかどうかで治癒できるがどうかが決まります。

そのため症状がない早めのうちの受診が必要です。

このような症状が出てきます(初期症状)

- 朝起きた時、口の中がネバネバする

- 歯を磨くときに、たまにあるいは毎回出血する

- 口臭が気になる

- 歯ぐきがむずがゆい、噛むと歯が痛い

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 上記症状に心当たりのありかたはぜひ当院にご相談ください。

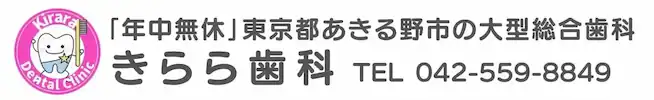

歯周病は「8割の方が罹患」

歯周病は、日本人の成人の約8割の方がかかっているといわれる病気です。

歯周病の特徴は、かなり進行しないと痛みなどの症状が出ないというところです。そのため歯周病に罹患していても気づいていない方が多い病気です。昔は歯槽膿漏(しそうのうろう)と言っていましたが、最近では「膿が漏れるという字」のイメージが悪いこともあり、歯科医院では「歯周病」と言っています。

歯周病の自然治癒はありません

歯周病の治療は、先送りしても決して自然に治ることはありません。

歯周病は、放置することにより絶えず悪化していき歯を支えている骨が溶けてしまうと決してもとには戻りません。

もしあまりに多くの骨を失って、歯が大きくぐらつくようであればその歯を抜くしかありません。

歯を抜くことになる一番の原因は歯周病です。

歯周病は治すことが出来るのか

歯周病は、歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット)に細菌が繁殖し、歯ぐきや歯を支える骨を徐々に破壊していく病気です。初期の段階であれば、歯科医院で歯石や細菌を徹底的に取り除く治療を受け、毎日の丁寧なブラッシングを行うことで、歯ぐきの炎症は改善し、健康な状態に戻り歯周病は治ります。

しかし進行すると、歯を支える骨が失われるため、元通りに再生することは非常に困難です。それでも適切な治療や外科的処置により、病状の進行を止めたり、残った骨を維持することは可能です。

特に定期的な歯科医院でのメンテナンスが重要で、症状の再発や悪化を防ぎ、歯を長期的に守ることにつながります。

メンテナンスの重要性

歯周病においてメンテナンスは非常に大切です。一度改善したとしても、歯周病菌は常に口の中に存在し続け、ブラッシングが不十分だとすぐに再発してしまいます。

定期的なメンテナンスを受けることで、歯科医師や歯科衛生士が歯周ポケット内の汚れや細菌を徹底的に取り除き、歯ぐきの健康を維持できます。

さらに、メンテナンスでは日頃の歯磨き方法のチェックや、患者さん自身では取り除けない汚れをクリーニングするため、症状の悪化を防ぎ、健康な状態を長期間維持するために欠かせません。

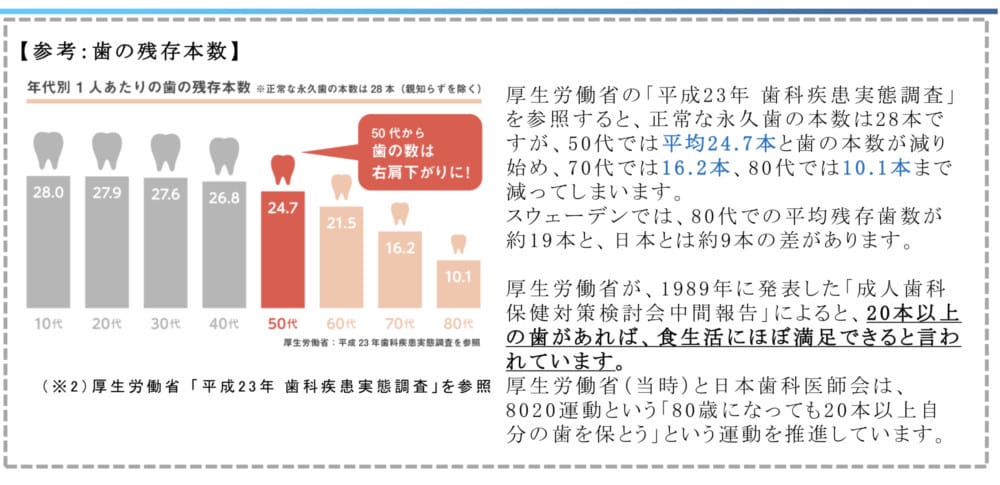

歯周病治療をしないで放置していたかたの後悔

「妻や孫に『おじいちゃん、口が臭い』と言われたことがショックでした。歯医者に行ったら重度の歯周病で、すでに手遅れの状態でした。自分では気づかなかったのですが、もっと早く歯科に通っていれば…と後悔しています。」

「歯周病で前歯が抜けてしまい、見た目の問題で人と会うのが嫌になりました。外出も減り、気づけば気持ちがふさぎ込むことが増えました。さらに、噛めないことで柔らかいものばかり食べるようになり、体調も悪くなりました。もっと歯を大事にしておけばよかったです。」

「若い頃から歯医者が苦手で、歯茎が腫れても痛みが引くと放置していました。気づけば歯がグラグラになり、60代で奥歯を数本失いました。今は入れ歯を使っていますが、違和感があって食事が楽しめません。もっと早く歯周病治療を受けていればと後悔しています。」

歯周病は放置すると進行してしまいますが、定期的に歯科医院で治療とメンテナンスを受ければ、進行を抑えることが可能です。特に、適切なクリーニングと患者さん自身のセルフケアを組み合わせることで、歯を長持ちさせることができます。

市販のスケーラーを自分で使うのは絶対にやめてください!

最近、ネットやドラッグストアで「自宅で歯石を取れる」と宣伝されているスケーラーを見かけることが増えました。しかし、これは非常に危険な行為です。自己流でスケーラーを使うと、歯や歯ぐきを傷つけてしまい、歯の健康を損なう可能性が高くなります。

まず、スケーラーを正しく扱うには専門的な技術が必要です。歯科医院で使用されるスケーラーは、歯科医師や歯科衛生士が適切な角度や力加減を見極めながら使うものです。自己流で使うと、歯の表面にい傷がつき、かえってプラークや歯石がつきやすくなり一度傷ついたエナメル質は元に戻らないため、歯の寿命を縮めてしまいます。

自己流でスケーラーを使うのは、かえって歯石を取りきれず、歯周病を進行させる原因にもなります。歯科医院では、専用の超音波スケーラーを用いて歯石を取り除き、最後に歯の表面を滑らかに仕上げることで、再び歯石がつきにくい状態にします。しかし、自分で削るだけでは歯の表面がザラザラになり、新たなプラークが付着しやすくなってしまうのです。

歯石は自分では完全に除去できないため、専門家によるケアが必要です。安全に、そして確実に歯石を取り除くために、必ず歯科医院でクリーニングを受けるようにしましょう。スケーラーを自己流で使うのは絶対にやめてください。

歯周病メニュー

- 歯石の害について|為害性

- 歯肉炎とは(歯周病の初期段階)

- 歯周病の原因

- 歯周病の全身への影響

- 口臭のお悩み

- 歯周病治療の歴史

- 糖尿病の患者様の歯周病治療

- 歯周病治療|当院の治療の流れ

- 歯周病治療|歯周病検査

- 歯石取りについて|歯周病治療

- 歯周病治療|ルートプレーニング(SRP)

- 歯周病治療|LDDS

- ブルーラジカル治療のご案内

- 歯周病治療|歯周再生療法

- 歯周病治療|歯周病治療費用

- メンテナンス|歯周病安定期治療

- メンテナンス|歯周病安定期治療の流れ

- メンテナンス|歯周病重症化予防治療

- 歯周病の自分での治し方

- コンクールについて