きらら歯科での歯周病治療の流れ

歯周病は1本の歯だけに起こる場合と、口全体に広がる場合の両方があります。例えば、噛み合わせの負担が強い歯や、清掃が不十分な部分は、その歯だけ歯周病が進行することも稀ですがあります。

一方で、プラークや歯石が全体的に溜まりやすい場合は、複数の歯が同時に歯周病になることもあります。特に糖尿病や喫煙などのリスク要因があると、全体的に進行しやすくなるため、定期的なケアが重要です。歯周病は生活習慣病でもあるので、1本の歯だけが歯周病にかかるということはあまりなく、全体的に進行している場合が多いものです。

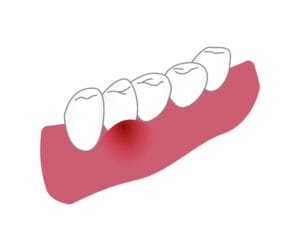

レントゲンにより診査を行います

パノラマレントゲン(全体的にお口の中を写すことのできるもの)を撮影することにより、全体的な歯周病の進行度合いを確認します。歯周病のレントゲン診査では、歯を支える骨(歯槽骨)の状態を確認し、進行度を評価します。主に以下のポイントを調べます。

- 歯槽骨の吸収状態:骨の高さがどの程度減少しているかを確認し、軽度・中等度・重度の歯周病を診断。

- 骨吸収の形態:水平的な吸収か、部分的な垂直吸収かを判別。

- 歯根の状態:根分岐部の病変や歯根の周囲の異常をチェック。

- 歯石の付着:特に歯肉の下に隠れた歯周ポケット内の歯石を確認。

レントゲン診査は、歯周病の進行状況を正確に把握し、適切な治療方針を決めるために重要です。

また症例や、患者様に応じて小型のフィルム(デンタルフィルムといいます)を10枚使用し、精密なレントゲン検査を行う場合もあります。

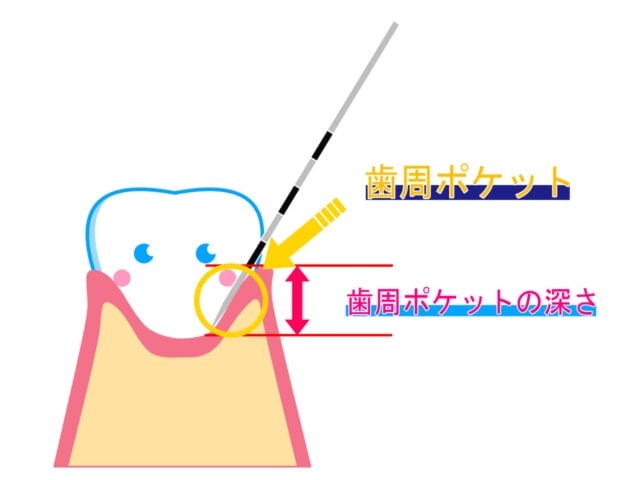

歯周ポケットを測定します

歯周ポケットは、ポケット探針(ポケットプローブ)という先の細い器具を使用して測定させて頂いております。きらら歯科ではプラスチック製の探針を使用しています。

プラスチック製の探針は、金属製に比べて歯やインプラントに優しいのが特長です。特にインプラント周囲炎のリスクを低減しながら、歯周ポケットの測定が可能です。また、柔軟性があり、歯肉にやさしく、患者の不快感を軽減します。さらに、X線透過性があり、レントゲン撮影時の影響が少ないため、診断精度が向上するという利点もあります。

歯周ポケットはウォーキングプロービングという全体的な最深部を測定する方法で、局所的な深いポケットの見落としがなるべくないように確認させていただいております。検査は痛くなく、軽くチクチクする程度です。

歯周ポケットとは

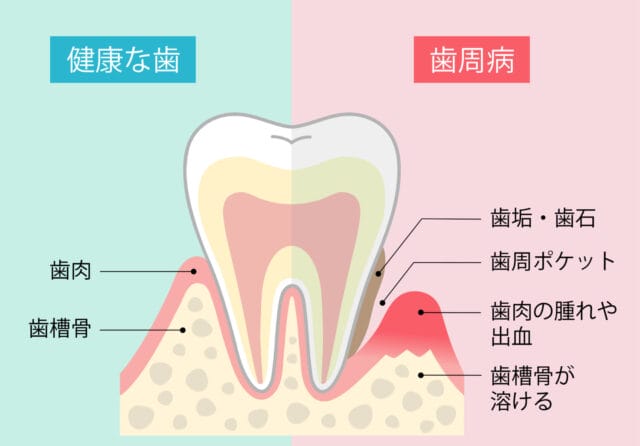

歯周ポケットとは、歯と歯ぐき(歯肉)の間にできる溝のことを指します。健康な状態では浅いですが、歯周病が進行すると細菌の影響で炎症が起こり、歯肉が腫れてポケットが深くなります。深い歯周ポケットにはプラークや歯石が溜まりやすく、歯周病の悪化や歯の喪失につながるため、定期的な清掃や歯科医院でのケアが重要です。

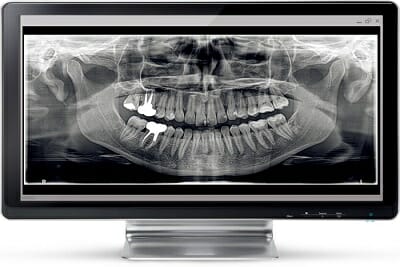

健康な歯肉(歯肉炎なし)

- 歯周ポケット:1〜3mm

- 炎症なし・出血なし

軽度歯周炎

- 歯周ポケット:3〜4mm

- 軽度の炎症・歯肉の腫れ

中等度歯周炎

- 歯周ポケット:4〜6mm

- 骨の吸収が進み、歯の動揺がやや見られる

重度歯周炎

- 歯周ポケット:6mm以上

- 骨の吸収が進行し、歯の動揺が大きくなってきている

現在の歯周病の進行度合いを説明します

検査ののちに、歯科医師あるいは歯科衛生士により、患者様の歯周病の現在の状態を説明させていただきます。そして以下の件について詳しく説明させて頂きます。

①このまま放置するとどうなるのか

②治療はどのように行っていくのか

③メインテナンスの頻度について

ブラッシング方法のアドバイス、歯石除去を行います

患者様それぞれに適切なブラッシング方法、メインテナンス方法を歯科医師あるいは歯科衛生士よりアドバイスさせて頂いております。

歯石の除去

歯石の除去を行います。歯茎の内部に歯石が付着している場合には必要に応じてSRPといって歯肉の内部の歯石の除去を行います。

SRPとは?

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)とは、歯周病治療の基本的な処置で、歯や歯根の表面に付着した歯石やプラークを除去する治療です。スケーリングで歯の表面の歯石を除去し、ルートプレーニングで歯根を滑らかにして細菌の再付着を防ぎます。これにより、歯周ポケットの改善や歯肉の健康回復が期待でき、歯周病の進行を防ぐ重要な治療です。

メインテナンス

歯周病の進行を防ぎ、健康な口腔環境を維持するために、以下のメンテナンスが重要です。

- プロフェッショナルケア(定期検診)

- スケーリング・ルートプレーニング(SRP):歯石・プラークの除去

- PMTC(プロフェッショナルクリーニング):専用機器でバイオフィルムを除去

- セルフケア

- 正しい歯磨き(歯間ブラシ・フロス併用)

- 抗菌性マウスウォッシュの使用

- 生活習慣の改善

- 禁煙・バランスの取れた食事・ストレス管理

歯周病メンテナンスの効果とエビデンス

メンテナンスによる歯周病進行抑制と歯の保存率

歯周病治療後のメンテナンス(SPT: サポーティブペリオドンタルセラピー)は、歯周病の再発・進行を防ぎ、歯の長期保存に大きく役立ちます。適切なメンテナンスを受けない場合、治療後であっても歯周病が再発しやすく、歯周ポケットの深さが増大し、最終的に歯の喪失リスクが高まります。

研究では、メンテナンスを受けない患者は年間平均0.3~0.6本の歯を失うのに対し、定期的なメンテナンスを受けることでこのリスクが約半減することが示されています。また、長期追跡研究では、メンテナンスを継続した患者の約80%が10年以上にわたり歯の喪失を最小限に抑えられたという報告もあります。

定期的なプロフェッショナルケアの有効性

歯周病は細菌によって引き起こされる慢性的な感染症であるため、毎日のセルフケアだけでは完全にコントロールすることが難しいとされています。そのため、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアが不可欠です。

具体的には、歯科衛生士によるスケーリングやルートプレーニング(SRP)によって、歯周ポケット内部の細菌や歯石を除去することで、炎症を抑え、歯周病の再発を防ぎます。また、口腔内の状態に応じて、フッ素塗布や抗菌療法を行うことでさらに効果が高まります。

研究によると、定期メンテナンスを受けることで歯周ポケットの深さは安定し、炎症や出血の頻度が減少することが示されており、特に3~6か月ごとのメンテナンスが効果的とされています。

定期的なメンテナンスが歯周病の再発防止と進行抑制につながります。当院ではお口の中の状況に応じて1か月~3か月程度のメインテナンスをお勧めしています。

患者の長期予後データ

歯周病治療後にメンテナンスを継続した患者の長期的なデータでは、10年以上追跡した場合でも、多くの患者がほとんど歯を失わずに済んでいることが明らかになっています。

例えば、ある研究では、22年間の追跡調査の結果、50%の患者が1本も歯を失わず、33%が1~3本の歯の喪失にとどまりました。逆に、メンテナンスを受けなかった群では、歯の喪失率が大幅に増加し、最終的に義歯やインプラントが必要になるケースが多く見られました。

また、歯周病の進行リスクが高い喫煙者や糖尿病患者であっても、定期的なメンテナンスを受けることで、歯の喪失を最小限に抑えられることが示されています。

最新の研究とガイドラインの見解

最新の研究でも、メンテナンスを継続することで歯周ポケットの深さの増大を抑え、歯の喪失リスクを低減できることが示されています。特に、3~6か月ごとのメンテナンスが最も効果的であり、患者ごとのリスク評価に応じて適切な間隔でフォローすることが推奨されています。

欧州歯周病学連盟(EFP)では、リスクの高い患者には3か月ごとのメンテナンスを推奨し、一般的な患者には6か月ごとの定期検診を推奨しています。また、日本臨床歯周病学会や日本歯周病学会でも、治療終了後の定期メンテナンスの重要性を強調し、継続的なフォローアップが不可欠であるとしています。

まとめ

歯周病メンテナンスは、歯周病の進行を抑え、歯を長期間維持するために不可欠な治療プロセスです。研究データからも、メンテナンスを受けることで歯の喪失を防ぎ、歯周病の再発を最小限に抑えることができることが明らかになっています。

定期的なプロフェッショナルケアと患者自身のセルフケアを組み合わせることで、歯周病の進行を防ぎ、生涯にわたり健康な歯を維持することが可能になります。