歯周病が全身の健康に与える影響

歯周病は歯の周りの骨が溶け、最終的には歯が抜けてしまう病気です。しかしそれはあくまでも結果であり実際に歯周病の体に悪いところは、様々な悪性の細菌感染症というところです。

歯周病は、単に歯を失う原因となるだけでなく、近年では全身の健康にも深く関わることが明らかになっています。歯周病の進行によって生じる慢性的な炎症や細菌の影響が、心血管疾患や糖尿病、認知症、誤嚥性肺炎、妊娠合併症などの全身疾患のリスクを高めると考えられています。

そのためはがグラグラする、それだけでなく、歯周病が全身疾患や全身の状態に影響を及ぼすことが明らかになり、全身の健康を守るためにもお口の健康が重要であると言えます。

歯周病菌によって歯周組織に炎症が起きると、歯周ポケットから生体内に侵入した細菌などが、歯肉の血管を通じて血液に流れ込み、これが全身の組織や臓器に何らかの悪い影響を与えると考えられています。

糖尿病

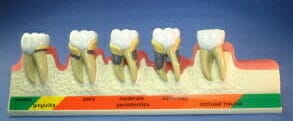

糖尿病を患っている人は、健康な人より歯周病にかかるリスクが高いことがわかっています。歯周病と糖尿病は「双方向性の関係」にあるとされています。糖尿病の人は血糖値が高いため、白血球の働きが低下し、感染症にかかりやすくなります。その結果、歯周病が進行しやすくなります。

また、歯周病が進行すると炎症性サイトカインが増加し、インスリンの働きを妨げることで血糖コントロールが悪化するという悪循環に陥ることが分かっています。歯周病を治療すると血糖値(HbA1c)が改善するという報告もあり、糖尿病患者の血糖管理には口腔ケアが非常に重要な要素となります。定期的な歯科受診と適切な歯周病管理を行うことで、糖尿病の悪化を防ぐことができます。

中等度以上の歯周ポケットが口の中全体にある場合、そのポケット表面積の合計はてのひらと同じ程度と考えられています。

歯周ポケットの中身は外からはなかなか見えませんが、手のひらサイズの出血や膿が治療なしで放置されていると考えると、からだ全体からも無視できない問題であることが理解できると思います。

炎症に関連した物質がインスリン(血糖値をコントロールする物質)の機能を低下させて糖尿病を悪化させる場合があることがわかってきています。

最近では歯周病と糖尿病は密接に関連していると言われており、歯周病の治療をすると血糖コントロールが改善するという研究成果も数多く報告されています。一方で、全ての症例で血糖値の低下が生じないことも明らかになっており、どのような糖尿病患者さんで血糖値が下がりやすいのかを調査した今後の研究成果が待たれています。

誤嚥性肺炎(ごえんせい肺炎)

食べ物や飲み物を飲み込むときに誤って食道ではなく気管から肺に入ってしまうことがあります。特に高齢者では、筋肉や神経系の衰えで、その傾向が強くなってきます。

このとき口腔内が清潔であれば問題ないのですが、口腔ケアが不十分だったり、歯周病が進行していた場合などには歯周病菌が食事などといっしょに肺に入り込むことがあります。そして免疫力が低下していた場合などには、歯周病菌が肺の中に感染することで肺炎を起こすこともあります。

心臓病(動脈硬化など)

歯周病と心疾患の関連性は多くの研究で指摘されています。歯周病が進行すると、歯ぐきの毛細血管から細菌や炎症性物質が血流に入り込み、全身へ影響を及ぼします。その結果、動脈硬化が進行し、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクが高まると考えられています。

特に、歯周病によって増加する炎症性サイトカイン(TNF-αやIL-6)が血管内皮にダメージを与え、動脈硬化を促進することが知られています。また、歯周病菌が直接血管内に侵入すると、血栓が形成されやすくなり、血管の閉塞や狭窄を引き起こす要因になります。さらに、歯周病菌が心臓の弁膜に付着すると、細菌性心内膜炎を引き起こすリスクもあるため、心血管疾患を持つ人は特に注意が必要です。

脳梗塞

先述した、血管内のプラークが脳の血管内部で詰まった場合に脳梗塞を起こすことが知られています。

認知症のリスク

近年、歯周病が認知症の発症リスクを高める可能性が指摘されています。歯周病が進行すると、炎症性物質が脳に影響を与え、神経変性を促進すると考えられています。特に、アルツハイマー型認知症との関連が注目されており、歯周病原因菌の一種である**ポルフィロモナス・ジンジバリス(P. gingivalis)**が脳内から検出されたという報告もあります。

また、歯を失うことによって咀嚼機能が低下すると、脳への刺激が減少し、認知機能の低下を早める可能性があります。しっかり噛むことで脳の血流が促進されるため、歯を健康に保つことは認知症予防の一環としても重要です。

メタボリックシンドローム

歯周病菌から出される毒素が原因でメタボリックシンドロームを起こす可能性があると言われています。

早産

血液中に入った歯周病菌が胎盤を刺激し胎児の成長に影響を与えることが要因の一つではないかといわれています

掌蹠膿疱症

金属アレルギーでも起こりますが、歯周病や根尖病巣が原因で起きることがあると言われています。手のひらや足の裏に膿がたまった小さな水ぶくれ(膿疱)が繰り返し次々とでき、かゆみや痛みを伴うことが多い慢性の皮膚疾患。膿疱の中に細菌はなく、体の他の部位や人に感染することはありません。

歯周病を予防することで得られる健康効果

歯周病を予防することで、以下のような健康効果が期待できます。

- 心血管疾患のリスクを低減し、動脈硬化や心筋梗塞の発症を防ぐ

- 糖尿病の血糖コントロールが改善し、合併症のリスクを軽減

- 認知症のリスクを低減し、脳の健康を維持

- 誤嚥性肺炎を防止し、高齢者の健康を守る

- 妊娠中のトラブルを減らし、健康な出産を促す

日々の歯磨きや歯間ブラシ・フロスの使用、定期的な歯科受診を徹底することで、歯周病の進行を防ぎ、全身の健康を守ることができます。

まとめ

歯周病は単なる口の中の病気ではなく、全身の健康に大きな影響を与えます。特に、心血管疾患や糖尿病、認知症、誤嚥性肺炎、妊娠合併症など、多くの疾患と関連しているため、早期の予防と治療が重要です。毎日の適切な口腔ケアと歯科医院での定期的なチェックを行うことで、歯周病を予防し、健康な生活を維持することができます。