歯の神経を取ることは、「抜髄(ばつずい)」 と専門的に呼ばれます。

また、抜髄後の根管内の治療全般を指す言葉としては、「根管治療(こんかんちりょう)」 や 「エンド治療(Endodontic treatment)」 があります。抜髄を行った後、根管を清掃・消毒して密封する処置は 「根管充填(こんかんじゅうてん)」 と呼ばれ、歯の保存を目的とした治療の一環となります。

歯の神経の治療(根管治療)は、歯を抜くわけではありません。むしろ、歯を残すために行う治療です。

なぜ抜髄が必要なのか?

歯の内部には「歯髄(しずい)」と呼ばれる神経や血管が通っており、歯に栄養を供給し、刺激(痛みや温度)を感じ取る役割を持っています。しかし、以下のような原因で歯髄が炎症を起こすと、激しい痛みを伴い、放置すると感染が広がるため、神経を取り除く必要があります。

- 重度の虫歯(う蝕):歯の奥まで虫歯が進行し、細菌が神経に達した場合

- 歯の破折・外傷:強い衝撃で歯が割れたり折れたりし、神経が露出した場合

- 重度の歯周病:歯の根の先から感染が広がり、神経に影響を及ぼした場合

歯の神経治療(根管治療)とは?

歯の内部にある神経や血管が入った「歯髄」に炎症や感染が起きた場合、そのままにすると痛みが続いたり、最悪の場合は歯を抜かざるを得なくなります。これを防ぐために、以下のような手順で治療を行います

1. 感染した神経や組織の除去

歯の根の中にある感染部分をきれいに取り除きます。

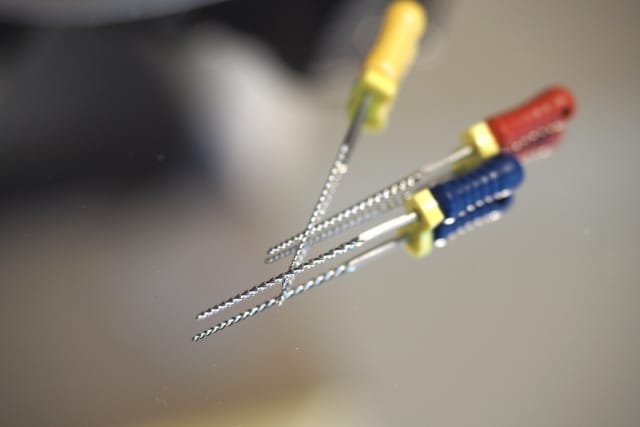

2. 根管の清掃・消毒

特殊な器具を使い、根管(歯の根の中)を徹底的に消毒します。

3. 詰め物で密閉

根管を清潔に保つために薬剤を詰め、再感染を防ぎます。

4. 最終的な修復

歯を補強するために、クラウン(かぶせ物)や詰め物を装着します。

抜髄治療後の注意点

- 痛みや違和感が出ることがある

- 治療後数日間は、軽い痛みや噛んだときの違和感を感じることがありますが、通常は徐々に改善します。

- 治療後は歯がもろくなるため、被せ物が必要な場合が多い

- 神経を取ると歯の水分供給が絶たれ、もろくなるため、クラウン(被せ物)で補強することが推奨されます。

- 根管内の感染を防ぐため、途中で治療を中断しないことが重要

- 途中で治療をやめると、感染が広がり、最悪の場合、抜歯が必要になることもあります。

歯を残す治療の重要性

歯の神経を治療することで、感染が広がるのを防ぎ、歯を抜かずに残すことが可能になります。

神経がなくなった歯は「枯れ木などと同じように」弱くなりますが、クラウンなどで被うことで補強すれば、しっかりと噛む機能を維持できます。

歯を抜かないために早めの治療を

感染が進行してしまうと、歯を残せなくなるケースもあるため、早めの治療が大切です。「抜かずに治療が可能か」を歯科医師に相談し、最適な治療法を選びましょう。きらら歯科でも、できる限り歯を残す治療を目指していますので、ぜひお気軽にご相談ください。