労災(労働災害)とは?

労災とは、仕事中や通勤中に起きたケガや病気のことを指します。

正式には「労働災害」と呼び、これに対して補償を行う制度が「労働者災害補償保険(労災保険)」です。

【1】労災の対象となるケース

| 分類 | 内容の例 | 該当する書類 |

|---|---|---|

| 業務災害 | 仕事中に転倒・機械でケガ・歯をぶつけた | 様式第7号 |

| 通勤災害 | 通勤中に事故にあった・転倒して歯を折った | 様式第16号の3 |

【2】誰が加入している?

- 正社員・アルバイト・パートを問わず、すべての労働者が対象です。

- 雇用形態に関係なく、1人でも雇用していれば事業主は加入義務があります。

【3】どんな補償がある?

| 補償の種類 | 内容 |

|---|---|

| 療養補償給付 | 病院・歯科などでの治療費を全額負担(自己負担なし) |

| 休業補償給付 | 働けない期間の給与の8割相当が支給される |

| 障害・遺族補償 | 障害が残ったり、死亡した場合の補償 |

| 通勤災害補償 | 通勤中の事故に対する上記補償 |

【4】健康保険との違い

| 比較項目 | 労災保険 | 健康保険 |

|---|---|---|

| 適用場面 | 仕事中・通勤中 | 私生活のケガや病気 |

| 治療費の負担 | 0円(全額労災負担) | 一部自己負担(3割など) |

| 保険証 | 使用しない | 使用する |

【5】申請はどうやって行う?

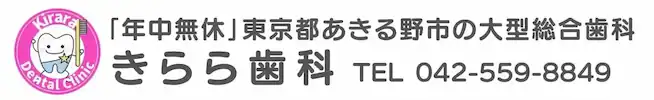

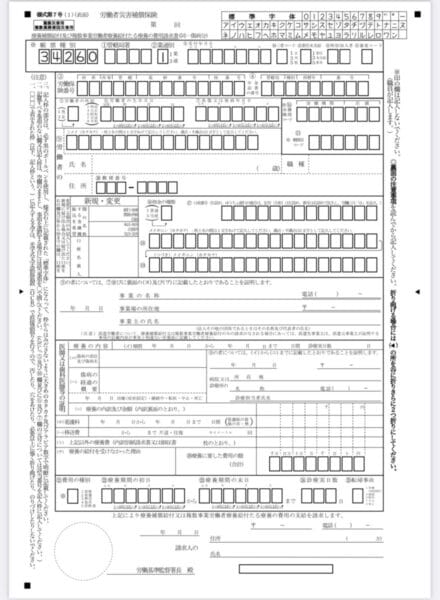

- 患者が勤務先に申請し、「労災指定書類(様式7号や16号の3)」を取得

- 医療機関はその書類に基づき治療・請求を行う

- 書類がない場合は、いったん自費で立替えてもらい、後日患者が申請して返金を受ける

【きらら歯科】労災による歯科治療時の対応マニュアル

【1】労災かどうかの確認

- 患者または事業者より「業務中または通勤中の事故で歯を損傷した」と申し出があった場合、労災の可能性あり。

- 必ず初診時に問診票や受付口頭で確認。

- 書類がない場合は、いったん自費で立替えてもらい、後日患者が申請して返金を受ける

【2】労災指定医療機関であることの確認

- 当院は労災指定歯科医療機関です。

- 書類が整っていれば、労災での保険請求が可能です。

【3】患者へ提出書類の案内

患者に以下のいずれかの書類を事業主から取得し持参してもらう。

| 災害の種類 | 提出書類名 |

|---|---|

| 業務中のケガ | 様式第7号(様式第5号でも可) |

| 通勤中のケガ | 様式第16号の3 |

※書類は、患者が勤務先に申請 → 事業主が記入・押印し発行

【4】書類がそろったら治療を開始

- 患者から提出書類を確認後、治療費は一切請求しない(自己負担なし)。

- レセプトは「労災用レセプト(紙)」で発行し、労働基準監督署へ請求。

【5】書類が未提出の場合の対応

- 書類が未提出であっても、診療は可。

- この場合は、いったん「自費」でお会計 → 領収書を発行。

- 患者が後日、様式第16号の5を用いて償還払い申請可能。

「償還払い申請可能」というのは、一時的に患者が医療費を立て替えて支払い、あとから労働基準監督署に申請して返金を受けることができるという意味です。

きらら歯科での対応例

「労災の申請書類がまだ整っていないため、本日は一時的に自費でお支払いいただきます。

後日、書類がそろいましたら労基署に申請していただくと、かかった費用が返金される場合があります。

本日お渡しする領収書・明細書は大切に保管してください。」と伝える

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 患者 | 「仕事中に歯をぶつけた」と申告。労災扱い希望。 |

| でも | まだ職場から必要書類(様式第7号など)をもらっていない。 |

| 歯科医院 | 一時的に「自費」で会計し、領収書と明細書を発行。 |

| 患者 | その後、勤務先を通じて様式第16号の5に記入し、領収書と一緒に労基署へ提出。 |

| 労基署 | 審査後、該当額が患者に返金される。 |

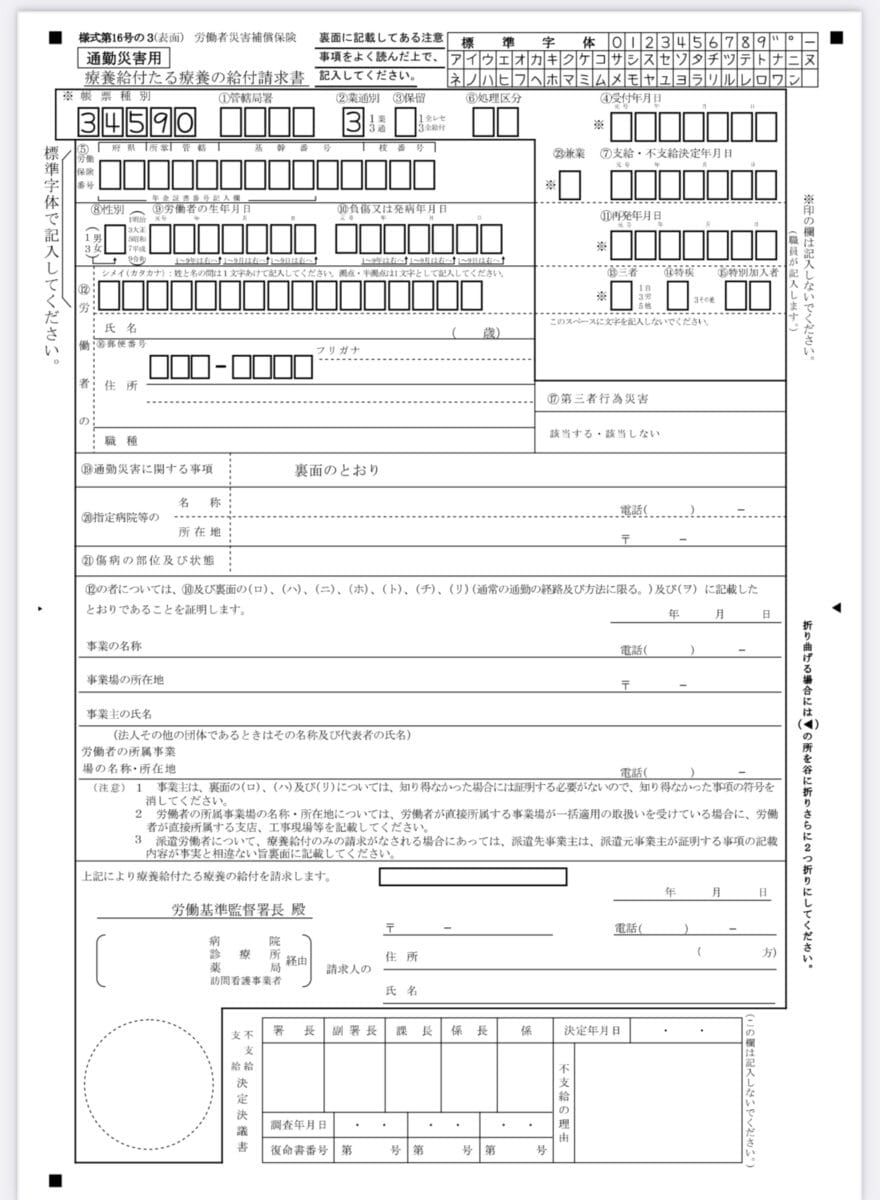

【6】請求処理の流れ(レセプト業務)

- レセコンで労災請求モードに切り替え

- 診療入力 → 労災請求用レセプト印刷

- 下記書類を添付し、労基署へ郵送

■ 同封書類一覧:

- 労災歯科診療報酬明細書(紙レセプト)

- 診療報酬請求書

- 様式第7号 または 様式第16号の3(原本)

- 必要に応じて画像資料(レントゲンなど)

【7】その他の注意事項

- 健康保険証は使用しない(提示不要)

- 保険レセプトとの混在不可(別請求)

- 審査・支払いは協会けんぽではなく「労働基準監督署」

■労災保険での歯科治療とセラミックについて

【1】原則:労災保険診療は健康保険と同様の範囲

- 労災保険での診療は、基本的には「健康保険と同等の範囲」までが対象です。

- つまり、保険適用の金属冠・CAD/CAM冠・レジン前装冠などが原則対象。

- セラミックインレー・クラウン・ジルコニア等の自由診療材料は対象外です。

【2】例外:治療上どうしても必要な場合

ごく稀に、以下のような場合には審査を通すことも検討されます。

- 前歯で審美性が強く求められる

- 患者が金属アレルギーを持っている

- 事故により特定の素材でないと形態・機能回復が難しい など

ただしこれも、事前に労働基準監督署への相談・同意が必要です。

事後にセラミックを入れても、労災請求で査定されて通らないことが多いです。

【3】どうしてもセラミックを希望された場合

- 「保険内でできる治療範囲」をまず説明

- それでも患者がセラミックを強く希望する場合は、 → セラミック部分のみ自費扱いにし、それ以外を労災で請求という形になります。

※例:形成・除痛・仮歯・根管治療 → 労災請求

最終補綴(セラミック) → 自費で患者負担